„Das kann uns nicht unberührt lassen.“

Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses B der 12. Klassen setzen ein klares Zeichen gegen das Vergessen und gedenken der Opfer des Nationalsozialismus.

„Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt, aber wir werden versuchen, sie mit so viel Courage und Eleganz zu leben, wie wir es auch in glücklichen Zeiten getan haben.“ Dies war die letzte Nachricht des Alfred Tokayer, Pianist, Kammermusiker, Dirigent, Komponist, Sohn von Moritz und Gertrud Tokayer, einer alt-ansässigen jüdischen Familie, Köthener Bürger und Geschäftsleute. Familie Tokayer war Mitglied der jüdischen Gemeinde in Köthen. Die 1890 erbaute und 1891 eingeweihte Synagoge hinter der Burgstraße 15/16 wurde in der Nacht vom 15. Auf den 16. November 1938 von Mitgliedern des NS-Regimes geschändet und zerstört.

Drei Stolpersteine erinnern, unter anderem am Holzmarkt, an das Schicksal der Familie Tokayer. Das Projekt Stolpersteine wurde vom Künstler Gunter Demning Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen. Dabei sollen kleine, aus Messing gefertigte Gedenktafeln, die in den Boden eingelassen werden, an das Schicksal von Menschen erinnern, die zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und vernichtet worden sind. Die Gedenktafeln, die sogenannten Stolpersteine, werden vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Menschen verlegt. Finanziert werden die Herstellung und Verlegung durch Patenschaften und Spenden. Am Donnerstag, den 07.11.2024, machten es sich Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen gemeinsam mit ihrem Geschichtslehrer Herrn Meyer zur Aufgabe, jene Stolpersteine, von denen mittlerweile 39 in Köthen verlegt worden sind, zu reinigen und fotografisch zu dokumentieren. Hiermit setzten die Jugendlichen ein tief bewegendes Zeichen des Gedenkens und der Verantwortung. Die Stolpersteine tragen die Namen von Menschen, die einst mitten im Köthener Stadtgebiet lebten und plötzlich brutal aus dem Leben gerissen wurden. Mit Schwämmen, Poliertüchern und Reinigungsmitteln ausgestattet, machten sich die Schüler in kleinen Gruppen daran, die Messingplatten von Schmutz und Staub zu befreien. Die Namen, die unter ihren Händen wieder glänzend zum Vorschein kamen, schienen leise von Geschichten zu sprechen, von Leben, die auf tragische Weise endeten. Es waren bewegende Augenblicke, in denen alle Jugendlichen spürten, wie nah die Vergangenheit in diesem Moment kam. Die Reinigung der Stolpersteine war weit mehr als eine symbolische Tat. Sie war eine Geste der Demut, des Gedenkens und der Hoffnung- eine Hoffnung, dass das Bewusstsein für die Vergangenheit hilft, wachsam zu bleiben für die Gegenwart. Mit Hilfe einer selbst erstellten Karte, über Lage und Anordnung der Stolpersteine im Köthener Stadtgebiet, konnten alle verlegten Gedenktafeln aufgesucht werden. Kein zufälliges Datum, erinnert werden sollte an die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als das NS-Regime im Zuge der Novemberprogrome gegen jüdische Geschäftsleute vorging.

Die Stolpersteine sind eine Möglichkeit, die bedrückenden und schmerzerfüllten Lebenswege dieser Menschen dem Vergessen zu entreißen. So gedenken sie beispielsweise den Schwestern Gusti und Vera Meyer, ihren Eltern Max und Doris, den Eheleuten Recha und Adolf Abosch, dem Ehepaar Anselm und Hildegard Heilbrunn. Namen, hinter denen sich sterbenstraurige Schicksale verbergen. Finsternis und Dunkelheit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Seelenschmerz und lichtloses Tränenmeer. Jene Menschen, Bürger Köthens, wurden deportiert und ermordet in den Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor, Auschwitz, Theresienstadt oder in das Warschauer Ghetto verschleppt. Unter ihnen auch zahlreiche Einwohner Köthens. So waren bei einem Transport vom 14.04.1942 unter den insgesamt 446 Menschen aus dem Regierungsbezirk Magdeburg und dem Land Anhalt auch 23 Köthener Bürger. Im Jahr 1942 wurden auch die Schwestern Gusti und Vera Meyer sowie die Familie Fleischmann, Salomon, Bertha und Rosa in das Warschauer Ghetto deportiert. Von den 39 ehemaligen Köthener Juden, denen die Stolpersteine gewidmet sind, waren 1942 dreizehn Menschen in das Ghetto nach Warschau verschleppt worden. In der polnischen Hauptstadt Warschau errichteten die deutschen Besatzungsbehörden im Herbst 1940 das größte Ghetto im nationalsozialistisch besetzten Europa. Auf engstem Raum zusammengepfercht lebten über 410.000 Juden im Ghetto, das durch eine 3 Meter hohe Mauer vom Rest der Stadt abgeriegelt war. Im Rahmen der „Aktion Reinhardt“, der planmäßigen Ermordung der Juden im Generalgouvernement, begann am 22.7.1942 die Auflösung des Ghettos. Bis zum 12.09.1942 deportierte die SS mit Hilfe der deutschen Polizei und der jüdischen Ghettopolizei täglich bis zu 10.000 Juden in das nordöstlich von Warschau gelegene Vernichtungslager Treblinka. Nach der „großen Aktion“ lebten noch etwa 60.000 Menschen im Ghetto. Einige hundert schlossen sich zur „Jüdischen Kampforganisation“ zusammen. Als am 19.04.1943 über 2000 SS-, Polizei- und Wehrmachtsangehörige das Ghetto gewaltsam räumen wollten, kam es zum bewaffneten Aufstand. Mitte Mai 1943 wurde der Aufstand niedergeschlagen und auf dem völlig zerstörten Ghettogelände wurde im August 1943 auf Anordnung Himmlers ein Konzentrationslager errichtet.

Nur einmal hat Alfred Tokayer der Mut verlassen, in einem Brief schrieb er “[...]das nicht einmal ein römischer Schriftsteller ein grausameres Schicksal erfinden konnte […]“. Alfred Tokayer wurde in einem Viehwagen in das Vernichtungslager Sobibor deportiert, in dem er im letzten Moment seine Eltern, Moritz und Gertrud, traf. Hier wurde das Leben der Familie Tokayer auf schreckliche Art und Weise ausgelöscht.

Geht achtsam über die Stolpersteine, denn sie sind Zeugnisse vergangener Zeit und tränenreicher Schicksale. Jede feine Berührung lässt die kleinen Messingtafeln glänzen und so leuchten die Erinnerungen an jene Menschen wie Sternenfünkchen in unseren Herzen. Dieser Tag in Köthen wird vielen in Erinnerung bleiben. Die polierten Stolpersteine schienen ein stummes Versprechen zu geben- ein Versprechen, dass die Erinnerung an die Opfer des Holocaust und die Lehren aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte weiterhin lebendig bleiben werden.

Anni O. und Sarah K., Schülerinnen der Klasse 12

Projekttag Gedenkstätte KZ Buchenwald

Ist eine Gedenkstätte für Jugendliche eine Möglichkeit, Zugang zu Geschichte zu finden?

Am 28.11.2023 besuchten die zwölften Klassen unseres Gymnasiums die Gedenkstätte KZ Buchenwald. Mit diversen Vorträgen und Materialien, wie Fotos und Filme, wurden wir im Voraus gut auf das Thema Zweiter Weltkrieg und Konzentrationslager vorbereitet. Das führte zu Erwartungen, die wir an den Projekttag mitbrachten, denn Gedenkstätten gelten heutzutage oft als veraltet oder unmodern.

Da der Großteil des Konzentrationslagers, insbesondere die Häftlingslager, nicht mehr existiert, erhielten wir mithilfe eines 3D-Modells einen Überblick des weiträumigen Arbeitslagers. Von unserem Gruppenführer wurden uns unter anderem die Funktionen verschiedener Gebäude und das Belohnungssystem erklärt. Zudem wurden unsere Fragen geklärt, die möglicherweise nicht im Internet beantwortet werden können.

Wir erhielten einen Einblick in die Arrestzellen an dem Lagertor der Gedenkstätte KZ Buchenwald. Hierbei sah man, wie klein diese waren, und erfuhr, wie viele Menschen dort untergebracht wurden. Dies ermöglichte uns, ein erstes Verständnis für den damaligen Aufenthalt der Inhaftierten zu entwickeln.

Des Weiteren besichtigten wir das Krematorium und zwei Sezierräume. In diesen Räumlichkeiten waren das Unwohlsein und das bedrückende Gefühl stärker als gedacht. Keiner hätte sich zuvor vorstellen können, wie grausam die Menschen der NS-Führung gewesen sein konnten. Auch durch die Kälte, die wir trotz Winterkleidung spürten, verinnerlichten wir, wie stark die inhaftierten Menschen gequält wurden. Denn dazu gehörten nicht nur harte Arbeit, zu wenig Essen und Platzmangel, sondern auch bei den Appellen, die teilweise mehrere Stunden andauerten, draußen in der Kälte zu stehen und zu frieren. Wir entwickelten eine Vorstellung, wie das Leben und auch die Arbeit der Häftlinge ausgesehen haben müssen.

Im Anschluss an die Führung besichtigten wir eigenständig die Ausstellungen. Mit einer Ansammlung von persönlichen Gegenständen der Häftlinge, die in der Nachkriegszeit aufgefunden wurden, konnte einem erstmals bewusstwerden, wie wenig den Inhaftierten zur Verfügung gestellt wurde und in welch knapper Kleidung sie überleben sollten.

Unserer Meinung nach sollten die Möglichkeiten, Gedenkstätten zu besichtigen, auch weiterhin genutzt werden. Wir haben einen umfassenden Einblick in die Geschichte des Nationalsozialismus erhalten. Durch den Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald wurde uns nicht nur das gesamte Thema über das Leben in Konzentrationslagern nähergebracht, sondern insgesamt die damalige Zeit Deutschlands vergegenwärtigt.

Lilly E, und Yara S., Klasse 12

Geschichtsexkursion - Buchenwald 2023

Am 28. November 2023 begaben wir, die 12. Klassen des Jahrgangs 2023/24, uns auf eine Geschichtsexkursion zu dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg nahe Weimar in Thüringen.

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist und bleibt ein wichtiges Thema. Im Rahmen des theoretischen Unterrichts in der Schule kann diese Schreckenszeit aber schwer vorstellbar erscheinen, sodass die Exkursion einen wichtigen Bestandteil darstellt, um sich ein eigenes Bild und die Vergangenheit etwas greifbarer zu machen.

Am Dienstagmorgen fuhren wir in Köthen ab und nutzten die Fahrtzeit, uns Dokumentationen anzusehen und uns auf das Kommende einzustellen.

In Buchenwald angekommen, wurden wir unseren Guides zugeteilt und zunächst mit der Geschichte des Konzentrationslagers vertraut gemacht. Das reichte von der Lagebeschreibung der teils nicht mehr vorhandenen, teils noch bestehenden Gebäude bis hin zu Erzählungen von gescheiterten Fluchtversuchen und dem Verhältnis zwischen dem KZ und der Stadt Weimar.

Danach begannen wir die Führung über das Gelände. Wie schon in Köthen schneite es auch in Buchenwald. Während wir also trotz dicker Jacken und gewappnet mit Schals und Mützen wegen des beißenden Windes froren, wurde uns zusätzlich ins Gedächtnis gerufen, dass nicht einmal ein Jahrhundert vorher tausende KZ-Häftlinge die gleichen Straßen entlangliefen und im tiefsten Winter nur dünne Häftlingskleidung trugen.

Am Lagertor besichtigten wir den Arrestzellenbau und traten danach durch das Tor mit der Inschrift „Jedem das Seine“. Dieser Satz hat seine Ursprünge im Römischen Reich und war eigentlich ein Ausspruch für Gerechtigkeit, der von den Nationalsozialisten dazu genutzt wurde, die Häftlinge zu verhöhnen.

Auf der anderen Seite des Tores im ehemaligen Häftlingsbereich wurde uns noch einmal das schiere Ausmaß der Isolation klar. Das ohnehin weitläufige Gelände wirkte noch größer durch die Fläche an Schnee, aber am Ende konnte man immer Zäune erkennen. Man fühlte sich einsam und vollkommen abgeschirmt.

Nach den Führungen hatten wir noch Zeit, uns selbst umzuschauen und die vielseitigen Ausstellungen zu besichtigen. Die Ausstellung des Konzentrationslagers entfaltet sich auf mehreren Etagen und bietet viele Informationen und Veranschaulichungsmaterial, sodass man sich eigentlich stundenlang nur damit beschäftigen und sich in Bestandsaufnahmen von Einzelschicksalen, zeitlichen Einordnungen und ausgestellten Dokumenten einlesen kann. Während einige von uns genau das taten, verschlug es andere auch wieder nach draußen oder in die Kunstausstellung, die Arbeiten zeigt, die sowohl während als auch nach der Zeit in Buchenwald entstanden sind.

Ebenso einen Besuch wert war die 1997 eröffnete Dauerausstellung zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2. Nachdem das KZ Buchenwald 1945 befreit wurde, wurde das Hauptlager umfunktioniert, um vor allem Funktionsträger der NSDAP aus der Nähe dort zu inhaftieren. Nach der Auflösung 1950 wurde das Speziallager in der DDR nicht thematisiert. Seit 1990 erinnert die Gedenkstätte Buchenwald an dieses Lager und seine Toten und leistet ihren Beitrag, die Geschichte aufzuarbeiten.

Als Zeichen des Respekts und Gedenkens legten einige unseres Jahrgangs auch Blumen nieder. Auf der Rückfahrt konnten wir das Erlebte reflektieren und einordnen, was durch den Film „Nackt unter Wölfen“, den wir schauten, unterstrichen wurde.

(Danika S., Antonia G., 12. Klasse)

Exkursion zum „Roten Ochsen“

Am 15.03.2023 besuchten wir, die Klasse 10B und 10C, nach einer entspannten Anreise mit dem Bus die Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle (Saale). Die Dauerausstellung befindet sich in einem Nebengebäude des heutzutage immer noch genutzten Gefängnisses. Sie thematisiert die Opfer einer politisch motivierten Justiz der Jahre 1933 bis 1945 und 1945 bis 1989. Unmittelbar nach Ankunft führte uns der Gedenkstättenpädagoge und Historiker Niklas Poppe zum Hörsaal, in welchem er den Klassen die Geschichte des Gebäudes vortrug.

Im Anschluss daran hat uns Geralf Bochop, welcher einst selbst mehrere Jahre unter den Methoden der Stasi zu leiden hatte und sogar selbst Insasse war, von seinen Erfahrungen berichtet. Er schilderte wie er von der Stasi entführt und bedroht wurde, um als „Inoffizieller Mitarbeiter“ tätig zu werden. Durch diese Darstellungen konnten wir uns sehr gut in die damalige Situation hineinversetzten. Herr Bochop nahm sich außerdem die Zeit all unsere Fragen zu beantworten.

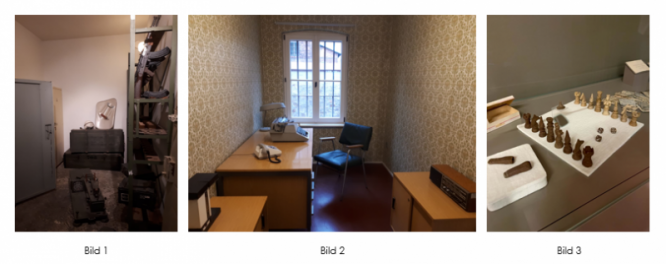

Nach einer kurzen Pause stand die eigentliche Ausstellung auf dem Tagesplan. Zuerst besichtigten wir die Ausstellung des Gefängnisses zur Zeit des Nationalsozialismus, welche für uns zwar nicht themenrelevant, aber dennoch äußerst interessant war. Nach einer halben Stunde wurden wir in die nächste Abteilung geführt. Diese widmete sich thematisch der Zeit in der das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) das Gefängnis leitete. Zu sehen waren beispielsweise die Waffenkammer (Bild 1) und ein Verhörraum (Bild 2). Außerdem waren ein Schachspiel und einige Kartenspiele, die von Insassen teils aus Brot und Zigarettenschachteln gebastelt wurden, ausgestellt (Bild 3).

Anschließend wurden wir zurück in den Hörsaal geführt, um uns der Analyse einer spezifischen Fallakte eines ehemaligen Insassen zu widmen. In der sollten wir verschiedene Fragen zur Situation, den Gründen der Inhaftierung oder auch dem Haftverlauf beantworten.

Nachdem wir mit der Auswertung unserer Arbeit circa 14 Uhr die Gedenkstättenbesichtigung vollendet hatten, brachte uns der Bus wieder nach Hause, wo wir bei einem plötzlichen Regenschauer den Heimweg antraten.

Der Ausflug war interessant und lehrreich. Dadurch konnten wir das Wissen aus dem Geschichtsunterricht noch besser einordnen und nachvollziehen.

Verfasser: Constantin Hohndorf, Elias Dornack, Nicolas Defée 10b

Die vergitterten Fenster des roten Backsteinhauses

Nutzbringend, aufregend, beeindruckend – der Tag der Exkursion im Fach Geschichte am 14.03.2023 an einen Ort der Repression.

Die Klassen 10 a und 10 d besuchten mit den Fachlehrern Frau Bochert und Herrn Barner die Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg.

Leidgeprüft, jammerbleich, angstverzweifelt – die hier inhaftierten Opfer politischer Gewalt während der sowjetischen Besatzung und in der DDR durch die Justiz, die Deutsche Volkspolizei und die des Ministeriums für Staatssicherheit.

Frühfrostpfahl, schauderhaft, gespenstisch – der Rundgang durch die authentischen Bereiche der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt, mit Zellen, Verhörraum und „Freilaufkäfig“.

Qualbeladen, schonungslos, herzaufwühlend – die Zeitzeugenberichte ehemalig Inhaftierter, dargestellt und veranschaulicht in Videoclips.

Zielstrebig, sattelfest, vielseitig – die abschließende Projektarbeit in Gruppen mit anschließender Ergebnispräsentation.

Und zu guter Letzt – dickes Lob und herzlichen Dank an Veranstalter und Lehrer.

Froh über diese Möglichkeit der historisch - politischen Bildung und wohlwissend, dass dies nicht selbstverständlich ist – im Namen aller Schülerinnen und Schüler,

Anni Oschmann

Außerunterrichtliche Lernorte im Fach Geschichte

Die Vermittlung und Aneignung von Geschichte erfolgt auf unterschiedlichen Wegen – ein Gespräch mit Zeitzeugen in der Familie, die Besichtigung von Zeugnissen alter Kulturen während einer Urlaubsreise oder der Besuch eines Mittelaltermarktes.

In der Schule ist es primär der Fachunterricht, der diese Aufgaben erfüllt. Dabei finden verschiedene Methoden Anwendung, allerdings wird es keiner wirklich gelingen, die Atmosphäre eines historischen Ortes nachzubilden, denn der Kontakt mit Fragmenten der Geschichte hat seine eigene Faszination.

Aus diesem Grund integriert die Fachschaft Geschichte die Arbeit an außerschulischen Lernorten seit vielen Jahren erfolgreich in den Geschichtsunterricht. Bestärkt wurde das Fachkollegium in seinem Konzept durch den neuen Fachlehrplan, der diese Art der Geschichtsvermittlung explizit beinhaltet.

Die Klassenstufe 5 beginnt ihren Einstieg in das neue Unterrichtsfach mit einem Fachpraktikum zu gegenständlichen Quellen. Dazu besuchen die Schülerinnen und Schüler die Prähistorische Sammlung im Köthener Schloss und bekommen erste Hinweise zur Arbeit mit Sachquellen und Informationen zur Archäologie.

Im Fokus der Klassenstufe 10 steht die deutsch-deutsche Geschichte mit ihren Brennpunkten. Einblicke in das Leben in einem geteilten Land erhalten die Jugendlichen im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig sowie in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus unternehmen die 12. Klassen eine Exkursion in die Gedenkstätte Buchenwald. Die Informationen aus den Führungen, dem Filmmaterial, der selbständigen Erkundung des Gedenkstättenareals und der Ausstellungen werden Gegenstand von Arbeitsaufträgen, deren Ergebnisse nachfolgend im Unterricht präsentiert werden.

Optional wird für die Klassenstufe 11 eine Studienfahrt zum Themenbereich „Erinnerungskultur“ angeboten. Diese beinhaltete in den letzten Jahren u.a. den Besuch des MHM Dresden, des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig und der Gedenkstätte für die Opfer der NS - „Euthanasie“ Bernburg.

G. Hauptmann

Fachpraktikum der 5. Klassen

In der Woche vom 4. bis 8. September 2023 besuchten die 5. Klassen die Prähistorische Sammlung im Schlossmuseum, um dort ihr Fachpratikum zu den gegenständlichen Quellen zu absolvieren.

Nach einem interessanten Vortrag von Frau Pick zu den besonderen archäologischen Funden unserer Region, konnten die Schüler auch selbst "Hand anlegen". Ob am historischen Steinbohrer oder an der Getreidemühle...; es blieben keine Fragen offen.

Besonders spannend war für viele Schüler ein Grab mit Skelett und Beigaben aus der Glockenbecherkultur. Bloß gut, dass alles sicher unter Glas ausgestellt war..., wird sich mancher Schüler gedacht haben.

In Auswertung des Gesehenen und Gehörten stand dann noch Detektivarbeit an, denn alle sollten sich einen Gegenstand ihrer Wahl heraussuchen und genauer untersuchen, was gar nicht so einfach war.

Am Ende der kurzweiligen zwei Stunden bleibt nur noch ein Dankeschön an die Museumsleitung und natürlich an Frau Pick, die sich immer um Antworten auf alle Fragen bemüht hat.

Herr Leipziger, Fachschaft Geschichte

Einige Impressionen der Studienfahrt nach Würzburg im September 2023

Exkursion - Geschichte

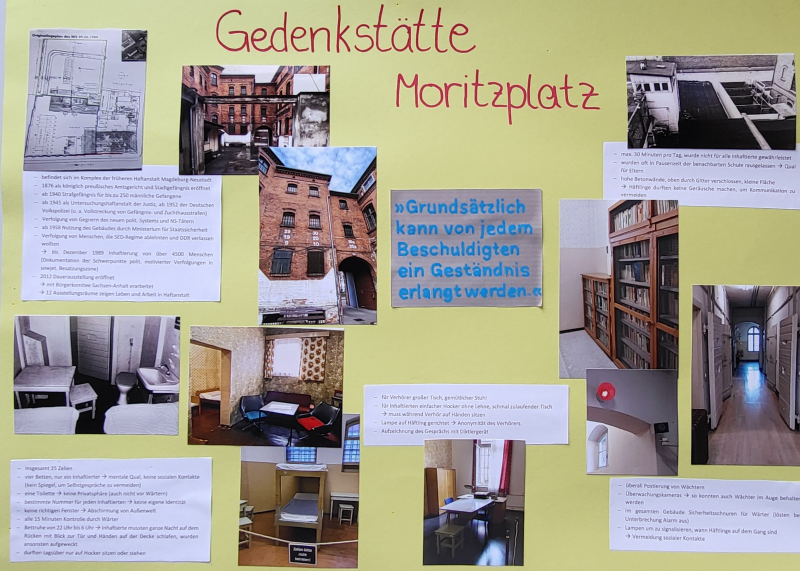

Am heutigen Donnerstag, dem 14.03.2024, ging es für die Klassen 10a, 10b und 10c im Rahmen einer Exkursion im Fach Geschichte nach Magdeburg. Dort besuchten wir die Gedenkstätte Moritzplatz, ein ehemaliges Gefängnis, welches auch von der Staatssicherheit genutzt wurde.

Nach einer Führung durch die gut erhaltenen Gänge und Zellen teilten wir uns in Gruppen auf und bekamen unsere Themen, wozu wir dann fünfminütige Vorträge erarbeiteten und diese zum Schluss präsentierten. Dieses Projekt ermöglichte uns einen Einblick in den damaligen Ablauf eines in Stasiaugen Verdächtigen - seine Festnahme, Inhaftierung, Aufenthalt im Gefängnis und Entlassung.

Text: Hannes W., Klasse 10

Fotos: Lene R., Klasse 10

Projekt „Gedenkstättenarbeit“

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts der 10. Klassen fuhren die Klassen 10C und 10D am 19.3.2025 zur „Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn“.

Zunächst verschafften wir uns einen Überblick über den Aufbau der Gedenkstätte. Die Grenzübergangsstelle Marienborn diente vor allem zur Abfertigung der Transitreisenden und des Güterverkehrs auf dem Weg von der Bundesrepublik nach West-Berlin und umgekehrt. Von Mitte der 1970er Jahre bis zum Ende der Grenzübergangsstelle im Sommer 1990 waren etwa 1.000 Mitarbeitende im Dreischichtsystem mit den Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen befasst.

Anschließend untersuchten wir in Kleingruppen Einzelschicksale von Personen, die Fluchtversuche unternommen hatten.

|

|

|

|

In der Dauerausstellung erfuhren wir sehr lebendig und anschaulich etwas über den Alltag im Sperrgebiet und die Einschränkungen der dort lebenden Bevölkerung.

Der Museumspädagoge, Herr Hauke Heidenreich, hat sehr dazu beigetragen, dass wir einen lehrreichen und trotzdem kurzweiligen Schultag der anderen Art erleben konnten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.

Kathrin Korn, Geschichtslehrerin Klasse 10 D

Hinweis: Die Exkursion zur Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn am 19.03.2025 wurde durch die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt (https://lpb.sachsen-anhalt.de/) gefördert. Für die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern entstanden keine Kosten.

Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg

Am 19.03.2025 besuchten wir die Klassen 10 A, B und E im Rahmen des Geschichtsexkursionstages die Gedenkstätte Moritz-platz Magdeburg.

Am 19.03.2025 besuchten wir die Klassen 10 A, B und E im Rahmen des Geschichtsexkursionstages die Gedenkstätte Moritz-platz Magdeburg.

Dort angekommen, erhielten wir eine intensive Führung durch die Gebäude, angefangen im Hof, über den Zellentrakt bis hin zu den Vernehmungsräumen.

Anschließend arbeiteten wir in Gruppen, um uns mit Themen wie Zersetzungsmaßnahmen, Arten der politischen Strafverfolgung, aber auch Post-/Telefonkontrollen der Stasi auseinanderzusetzen. Dafür erhielten wir einen Einblick in die Dauerausstellung. Während der gesamten Zeit im Museum hatten wir die Möglichkeit, die Museumsmitarbeiter mit all unseren Fragen zu löchern.

Die Exkursion zur Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg am 19.03.2025 wurde durch die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt (https://lpb.sachsen-anhalt.de/) gefördert. Für die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern entstanden keine Kosten.